インターリンクでは2010年に電話サポートをやめました。その経緯は、こちらの書籍に詳しく書きました。オンラインサポートのみとするというのは、当時はほとんど例がなく、この決断にはかなりの勇気が必要でした。今では多くの会社が電話窓口を縮小したり、電話窓口に辿りつくまでにかなりの手順が必要だったり、通話料が高額な0570番号にするなどして、電話窓口にお客様ができるだけ来ない仕組みを作っていたりします。インターリンクは「ちょっと先行く」をモットーにしていますが、電話サポートについては、かなり先を行ってしまったかも知れません。

さて、2020年、コロナがパンデミックと認定され、長期化が不可避となった頃、インターリンクは他社に先駆けて「オフィスを廃止し、テレワークを基本とする」ことを決めました。

社員からは好評ですし、プロジェクトも順調に進んでいて、オフィスワークの頃より効率が良いという結果も出ています。とはいえ、まだ1年程度なので、総括するには早すぎますが、ここで当社の歩んだオフィス廃止の取り組みをまとめてみようと思います。

第1回は、「本店」について、です。

インターネット上には、フリーソフトウェアを作っている集団など、具体的な住所をもたずに活動をしている団体があります。Bitcoinのように、中心人物もおらず、運営団体すらないのに、運営されているものもあります。

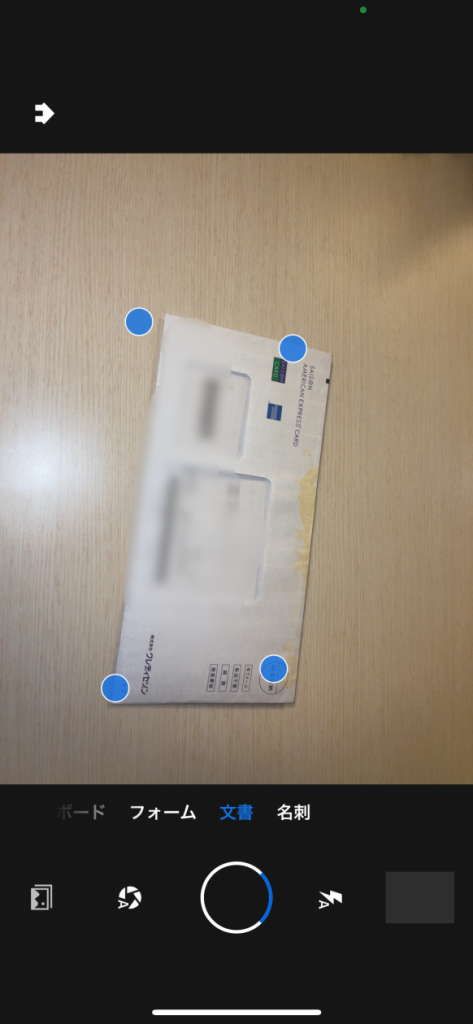

しかしながら、会社は法律で定められた団体であり、会社には「本店住所」が必須となっていて、登記が必要です。役所からの通知が基本、郵送であるという前提で法律が作られています。

完全テレワーク化する場合、オフィス解約後、郵便物受け取りのための本店をどこにするかが問題になります。

本店住所変更は、下記のような手続きが必要となります。

- 法務局:登記

- 定款変更:本店所在地

- 税務署、都道府県税事務所、市区町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへの届出

インターリンクはオフィスを閉鎖するにあたり、同じビル内の違う階にあるレンタルオフィス大手サーブコープと契約し、そこに本店を移転することで、これらの手続きを大幅に減らせました。

と言うのも、たとえば法人登記では、住所にビルの階数は書かなくても良いことになっており、当社でもビルの階数を書いていなかったため、変更が必要なかったのです。

また、定款は最小行政単位までで良いので、当社でも定款には、「本店を東京都豊島区に置く」と書かれていましたので、こちらも変更不要でした。

つまり、オフィス閉鎖に伴う実務を減らすには、

①同じビル内にレンタルオフィス事業者があれば、そこを契約して本店とする

これがベストです。もしない場合には、というよりは、普通は同じビル内にレンタルオフィス事業者はないことが多いので、その場合でも、

②定款を確認して、同じ行政単位内に本店を移転する

という方法があります。ただ、どうせ本店を移転するなら、丸の内のようなネームバリューのある所にあるレンタルオフィスを契約するというのもありでしょう。リアルなオフィスを丸の内に借りるとなると大金が必要ですが、レンタルオフィスなら安く抑えられます。せっかくリアルオフィスを手放して身軽になるのですから、その特権を生かすことにもなりますね。

レンタルオフィスの大手としては、サーブコープ、リージャス、そしてWeWorkなどありますが、三井不動産のような大手から中小まで多くの企業が参入してきており、利用する側としては選択肢が広がってきています。

第1回は本店住所のみの話でしたが、第2回以降は、少しずつ具体的な話に入っていきます。