ChatGPTのAIを毎日使っています。

先月末に、ChatGPT Atlasというブラウザがリリースされた、ということで、早速使っています。

今日は、「エージェントモード」(人の代わりにいろいろ作業してくれて、買い物や旅行の予約までするもの)を試した結果を公開します。

ミッションは、

BestFoodsのマヨネーズをアマゾンで探して、カートに入れてもらう

というものです。

まずは、ChatGPT Atlasのアプリをインストールします。

そして、エージェントモードをクリックして、「BestFoodsのマヨネーズの小さいサイズをアマゾンのカートに入れて」と依頼します。

すると、、、

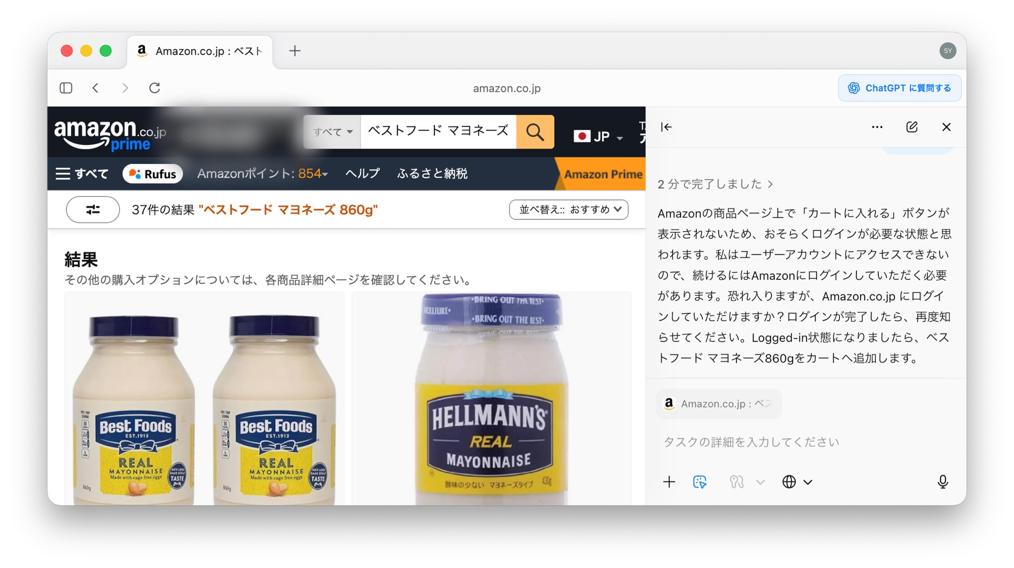

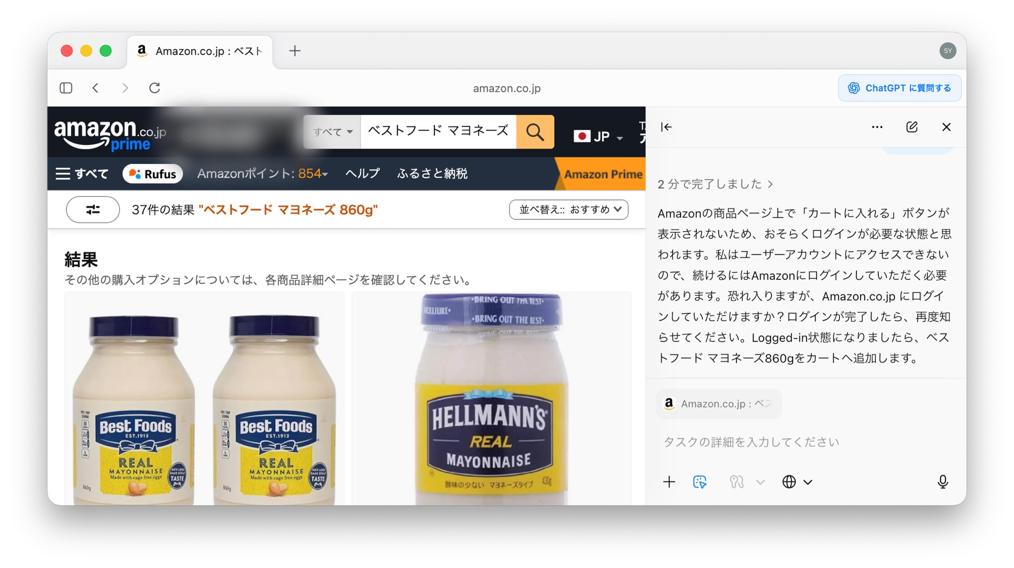

こんな風にアマゾンの画面をAIが開いてBestFoodsのマヨネーズを探します。自動で動いている間は、画面がキラキラして、画面中央に「開始しています…」と表示されました。

小さいサイズが見つからないようです。いろいろ検索語を変えて試している様ですが、結局見つかりませんでした。

その後、860gのものをカートに入れようとしますが、「カートに入れる」ボタンが見つかりません。ログインをしてください、と言われました。

そこで、ログインをして、「ログインしたよ」と入力。

カートに入れるボタンを探します。

カートに入れるボタンがなかなか見つかりません。

やっとカートに入れるボタンが見つかって、ミッションコンプリートです。

ここまでやるのに、17分もかかってしまいました。

(8分で完了しました、と出ていますが、私がアマゾンにログインしてから8分のようで、最初の指示からは17分かかっています)

でもそのうちすぐに、改良されるだろうと思います。

さて、、、

なぜOpenAI社はブラウザを作ったのでしょうか?

答えは簡単、

AIは今の所、答えを出すだけなので、今後は、それ以上のことをさせるには、まずは、ブラウザが必要だから

です。

AIがブラウザやパスワードにアクセスできれば、旅行の予約もできるようになります。

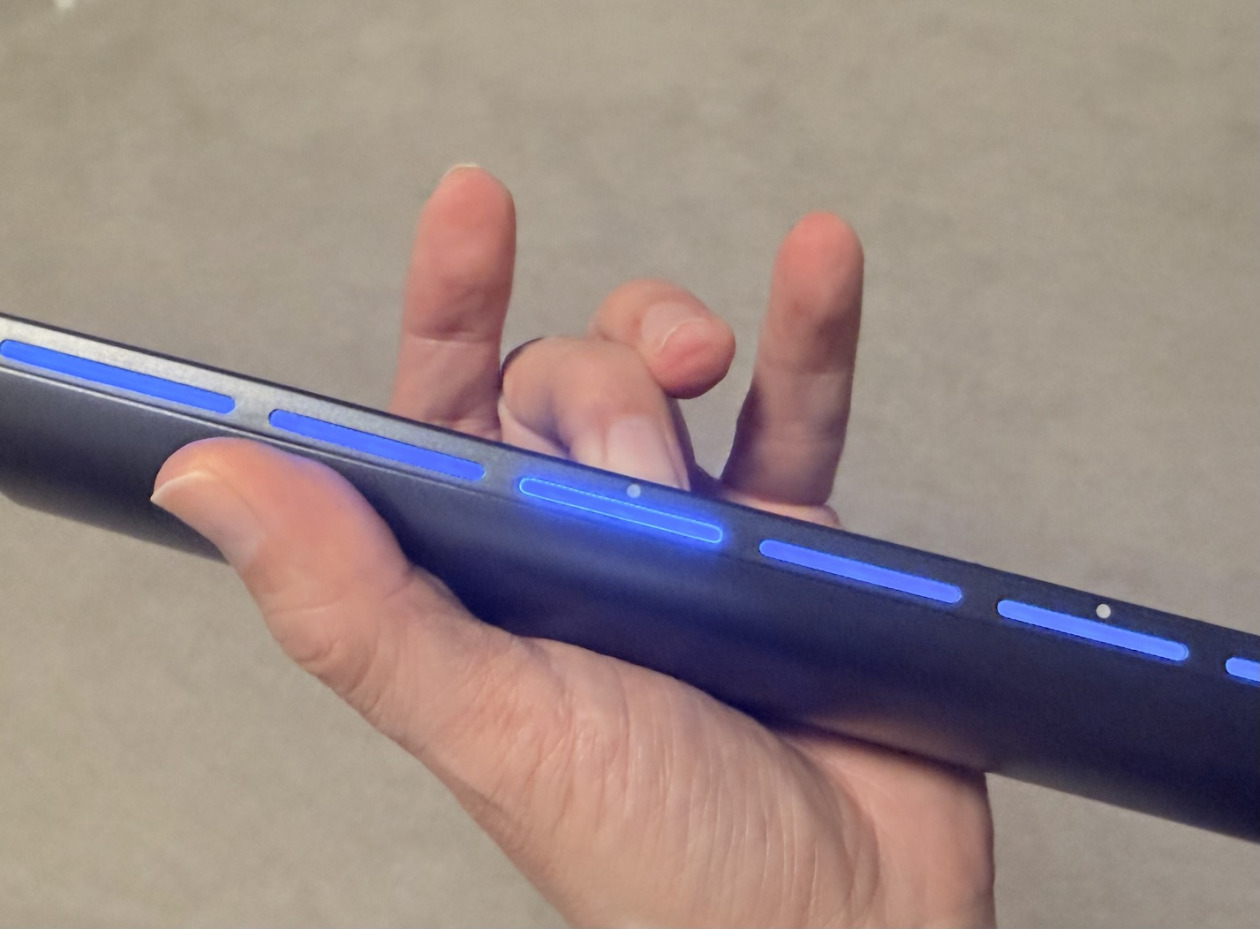

AIがスマホも使えれば、自動応答してくれますし、スマホのマイクにアクセスできれば、自動翻訳も可能です。

最終的に、

パソコン(ブラウザ)

パスワード

スマホ

OS

その他のアクセサリ(AirPodsなど)

などなど、すべてにAIがアクセスできれば、AIがそれこそ優秀な秘書のように、人の代わりにいろいろとやってくれます。

たとえば、「今から日帰りで京都の紅葉を見に行きたい。」とAIに指示したら、

東京駅までのタクシーをアプリで呼んで、

東京駅から京都までの新幹線を予約してくれて、

京都からの観光タクシーも帰りの新幹線に間に合うように予約、

というように、全部やってくれるようになります。

ということで、私が考えるAIの最終勝者は「Apple」です。

パソコン、パスワード、ブラウザ、スマホ、OS、周辺機器

すべて純正品で持っているのは、Appleだけなのです。

現在、AppleのAIは一番出遅れてる感がありますが、最終勝者はAppleというふうに思います。

ただ、これは私の感想であって投資判断を促すものではありませんので、Apple社の株を買うとか買わないの判断はご自身でなさってください。