上級者向け(使う人のあまりいない)の特殊な(微妙な)サービスを提供する、インターネットサービスプロバイダーの株式会社インターリンクは、社会貢献活動の一環として、2007年より3D仮想世界サービス「セカンドライフ」(※1)にて実施している「赤い羽根共同募金」(※2)の合計募金額が、505,672リンデンドル(※3)(175,623円)となりましたことをご報告致します。ご協力を頂いた皆様には、心より御礼を申し上げます。

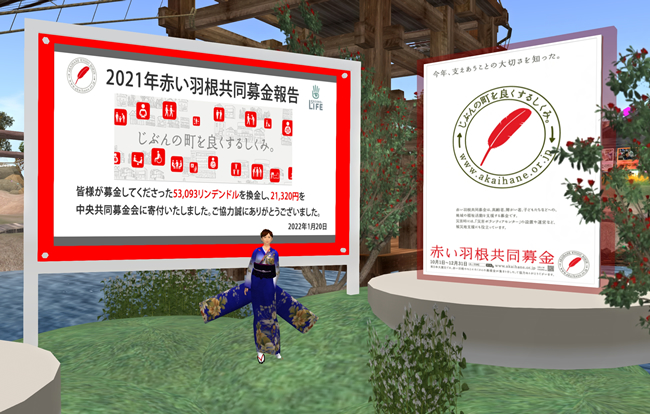

セカンドライフ内にある「八国山アイランド」(※4)にて、2007年10月より開始した「赤い羽根共同募金」は、今回で15回目を迎えました。期間は現実世界の同募金活動期間に合わせて、2021年10月1日から12月31日まで実施。2021年度は、53,093リンデンドル(21,320円)が集まりました。八国山アイランド内にある特設ブースの募金箱に寄付をすると、募金者には「セカンドライフ版赤い羽根」などのグッズがプレゼントされます。募金箱への寄付以外では、BareRoseTokyo(※5)主催の赤い羽根共同募金チャリティーイベントからも多くの募金が寄せられました。集められたリンデンドルは日本円に換金され、全額が中央共同募金会(所在地:東京都千代田区)に寄付されます。用途も通常の募金と同様になります。

リアルとバーチャルをつなぐインターリンクは、アバターに扮した世界中のセカンドライフユーザーが、日本に来ることなく赤い羽根共同募金に寄付できる当活動を、今後も実施して参ります。

【参考 「赤い羽根共同募金」年別募金額】※単位はリンデンドル

2021年 53,093 (21,320円)

2020年 41,669 (15,135円)

2019年 15,884 (5,742円)

2018年 12,782 (4,565円)

2017年 31,835 (12,203円)

2016年 10,764 (3,703円)

2015年 21,260 (8,758円)

2014年 20,982 (8,668円)

2013年 33,172 (12,308円)

2012年 30,125 (9,933円)

2011年 47,853 (13,058円)

2010年 43,453 (12,636円)

2009年 38,400 (11,700円)

2008年 19,200 (6,000円)

2007年 85,200 (29,894円)

※1.セカンドライフ…https://secondlife.com/ Second Life(セカンドライフ)とは、3DCGで構成されたインターネット上に存在する仮想世界です。ユーザーはバーチャルな世界で好みのアバターになり、現実の世界とは異なる生活を送ることができます。運営は、アメリカのサンフランシスコに本社を置くLinden Lab社。

※2.赤い羽根共同募金…https://www.akaihane.or.jp/ 毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの間、全国一斉に行われている活動です。「寄付する人も募る人もボランティア」というビジョンの元に募金を行い、集まったお金は主に、市町村社会福祉協議会が実施する在宅福祉サービス事業や、ボランティア育成事業、児童の事故防止などに利用されています。

※3.リンデンドル…セカンドライフで流通している仮想通貨。「L$」と表示される。クレジットカード、デビットカード、PayPalで購入可。

※4.八国山アイランド…https://www.hachikokuyama.net/index.html インターリンクが2007年5月より、環境保護団体や人道支援団体などNPOへの支援を目的として運営しています。2011年6月には、東日本大震災に対する義援金600,551リンデンドル(日本円で173,902円)を、日本赤十字社を通じて寄付致しました。

※5.BareRoseTokyo…http://barerose.slmame.com/ アバターが装着する服やアイテムを販売しているセカンドライフ内にある店です。無料で手に入るアイテムも多数置いてあります。また、毎週イベントが行われており、赤い羽根共同募金チャリティーライブを毎年開催しています。

スイスのチューリッヒと言えば、風光明媚な観光都市ですが、いまや、チューリッヒで検索すると

スイスのチューリッヒと言えば、風光明媚な観光都市ですが、いまや、チューリッヒで検索すると