銀行やカード会社を騙る迷惑メールはとても多いですよね。

そんな中、インターリンクを騙る迷惑メールが私宛に届きました(笑)

|

タイトル:データベースのシステムがアップグレードされたため データベースのシステムがアップグレードされたため、メールボックスをストレージ容量として更新および確認する必要があります |

文章も変ですし、差出人メールアドレス、リンク先URLも見てわかるレベルであやしいので、引っかかる人は滅多にいないとは思いますが、ご注意ください。

銀行やカード会社を騙る迷惑メールはとても多いですよね。

そんな中、インターリンクを騙る迷惑メールが私宛に届きました(笑)

|

タイトル:データベースのシステムがアップグレードされたため データベースのシステムがアップグレードされたため、メールボックスをストレージ容量として更新および確認する必要があります |

文章も変ですし、差出人メールアドレス、リンク先URLも見てわかるレベルであやしいので、引っかかる人は滅多にいないとは思いますが、ご注意ください。

![]()

米国のシリコンバレーバンク(以後、svbと表記)が3月10日に破綻、当初は救済しない、という話でした。日本では1000万円まで預金保険があります。米銀の場合は、25万ドルまで預金保護されるのですが、svbの預金額の89%が預金保護の対象外ということで、もし保護されないとなると、シリコンバレーの会社では給料が支払われなくなったり、資金ショートでつぶれるスタートアップが続出するのではないか、と思われました。(参考:ロイター)

しかし、3日間で急転直下、預金が全額保護されることになったとのこと。

svbは、スタートアップやベンチャー向けに特化した銀行で、資産規模は全米で16位。これまでに破綻した米銀の中では史上2番目の規模というから、相当なものですね。

全額保護される、と聞いて、他人事ながら安心しました。

スタートアップやベンチャーは、側から見れば華やかな世界に見えるかもしれません。でも実際は、華やかなスポットを浴びるのは、ほんのごく一部ですし、そのスポットを浴びている企業も、3ヶ月単位くらいで資金調達をしながら、ぎりぎりのところでやってきたのです。スタートアップやベンチャーは基本的にずっと赤字で(Amazonが良い例ですね)、それをエンジェル投資家、一般投資家、svbのような銀行が支援しています。svbに口座があるのは、スタートアップ、ベンチャー企業だけでなく、投資家も多く、もしsvbの預金が保護されないと、そういったスタートアップ、ベンチャーの生態系が壊れていまうことになりかねません。

今回の措置で、とりあえずその危機は去ったようです。

しかし、今後、銀行が破綻するたびに全額保護とか、できるんだろうか?ある銀行は全額保護し、別の銀行は全額保護しない、というような差別をできるんだろうか?

そんなことを考えてしまいました。

プレスリリースから転載

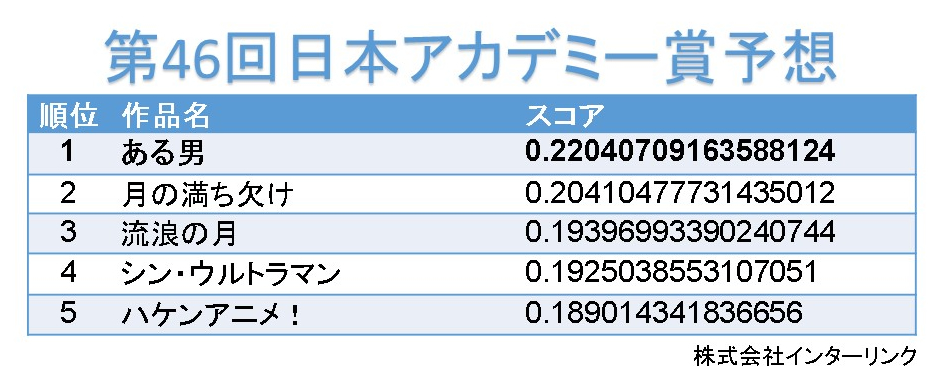

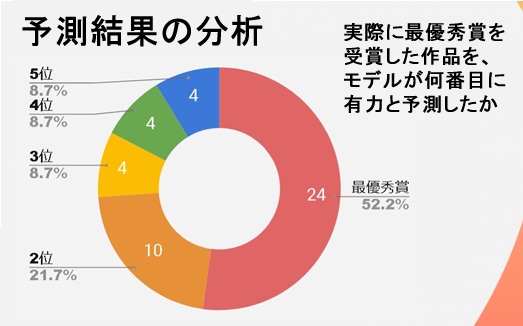

上級者向け(使う人のあまりいない)の特殊な(微妙な)サービスを提供する、インターネットサービスプロバイダーの 株式会社インターリンク(東京都豊島区、代表取締役:横山正)は、同社のインターンシップにおいて学生が制作したAI (人工知能)システムとChatGPTで第46回日本アカデミー賞を予想した結果、学生が制作したAIシステムが予想した最 優秀賞作品は「ある男」(石川慶監督)となり、ChatGPTは予想を回避したことを発表いたします。

2019年8月に開催した「シリコンバレーインターンシップ」では、第43回日本アカデミー賞の最優秀賞作品を予想するA Iシステムの構築に挑戦。参加した学生4名は、他映画賞や作品レビュー等のデータを基にシミュレーションを繰り返して 、最優秀賞作品を「蜜蜂と遠雷」(石川慶監督)が獲得する予想結果を導き出しましたが、最優秀賞作品には「新聞記者」 が選ばれ、予想を外す結果となりました。しかし、第44回日本アカデミー賞で予想した「ミッドナイトスワン」は最優 秀賞を受賞。予想を的中することができました。今回は4回目の予想となります。

このAIシステムは、ロジスティック回帰、線形判別分析、サポートベクターマシン、ニューラルネットワーク、決定木分 析、以上5つのデータマイニング手法をハイブリッドしたものです。学生が制作したAI予想システムが算出した各作品の スコアは、1位「ある男」(石川慶監督)0.22040709163588124、2位「月の満ち欠け」(廣木隆一監督)0.204104

77731435012、3位「流浪の月」(李相日監督)0.19396993390240744、4位「シン・ウルトラマン」(樋口真嗣監 督)0.1925038553107051、5位「ハケンアニメ!」(吉野耕平監督)0.189014341836656、以上となりました。

そして今回は、OpenAI社が2022年11月に公開した人工知能チャットボットChatGPTにも第46回日本アカデミー賞の最 優秀賞作品予想を聞いたところ、「2021年までの知識しか持っていないので、予想することはできない」との回答でした。

学生が制作したAIシステムについて、インターリンク代表取締役の横山は、「抽出した基本情報となる監督、配給元、出演者のデータは、過去の映画賞受賞歴やノミネート等の映画界における実績によってスコアに加点されます。ここで培わ れた技術を用いて、メールサポートのAI化に一歩近づけると考えています。」とコメントしています。

冷蔵庫や洗濯機など、大型家電の処分って結構大変です。今回、大型の冷蔵庫とドラム式洗濯機を処分したので、その経験を書きます。

新品と買い替えで下取りしてもらう時はいいんですが、処分だけしたいとなると、たとえば、豊島区の案内を抜粋すると、

・区では収集しない

・購入した店に依頼

・購入した店がわからなければ、家電リサイクルセンターに依頼

・メーカーの指定引き取り所に持ち込み

ということが書かれています。

なんとかなりそうに思えますよね。今回の冷蔵庫、洗濯機は古くて購入した店がわからなかったのですが、その場合でも、家電リサイクルセンターに依頼すればよさそう、と。

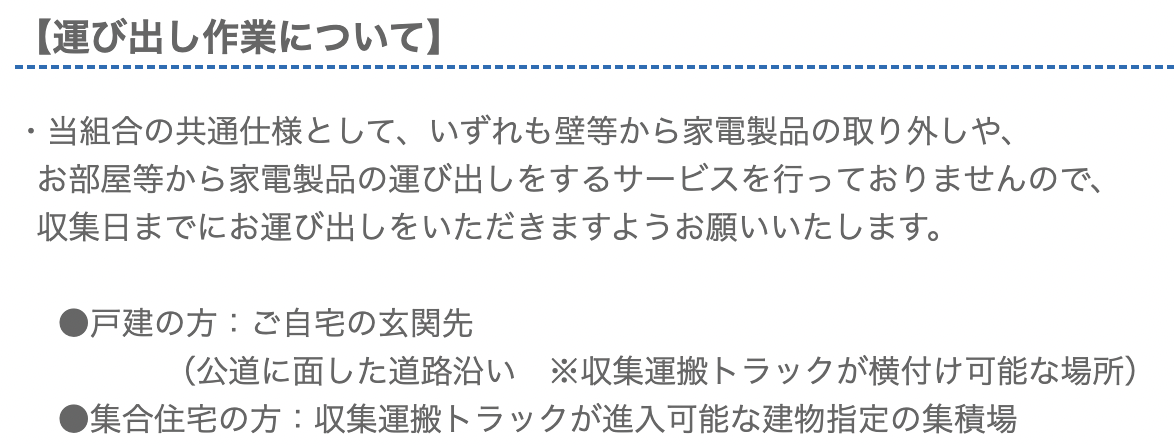

しかし、なんと、下記のように、「自分で玄関前もしくは、マンションなどの集積所まで運び出せ」と書いてあります。小型のものならなんとかなりますが、ドラム式洗濯機は100kg近くあるので、運び出すって無理、となって、ここに依頼は難しいということになりました。

結局、自治体に書かれている方法は無理ということで、次の方法を考えました。

1)ヤフオクなどで売る

2)買取業者にお願いする

3)回収業者にお願いする

それでは1つずつ見ていきます。

1)ヤフオクなどで売る

ヤフオクで調べたら、個人が売ってるものはほとんどなく、業者が売っているものばかりでした。また、かなり新しいものでも安かったので、あきらめました。

2)買取業者にお願いする

ヤフオクを見る限り、10年以上前のものなので値段がほとんどつかなそうです。買取できない場合、回収してくれる、という業者もありましたが、回収料金が不明なことが多く、こちらも選択しませんでした。

3)回収業者にお願いする

ググるとたくさん出てきます。24時間指定の時間に来てくれて、安い、というような謳い文句があったりしますが、そんなにうまい話はないだろうと、私なんかは思ってしまいます。あまりに安い回収料金だと、ちゃんとリサイクルしてないのでは?という心配も出てきます。そんな中、ビックカメラが家電量販店としては珍しく、引き取りだけやっていることがわかりました。ビックカメラならきちんとリサイクルしてくれるし、引き取りもちゃんとしてそうです。もちろんビックカメラ以外で購入したものでもOKです。そこでビックカメラに依頼することにしました。

では、実際に、ビックカメラに依頼する方法です。

洗濯機を例に説明します。洗濯機リサイクル申し込み券はこちら。

この段階で価格は出てきません。このあとカートに入れて、商品オプションの選択から、メーカー名、型番を選びます。

メーカー名、型番を選ぶと、値段が出てきます。

ちなみに、私の場合、

冷蔵庫 10,730円、ドラム式洗濯機 7,530円

でした。家電リサイクルセンターの

冷蔵庫 7,887円, 洗濯機 5,687円

よりは、それぞれ2,843円、1,843円高いことになりますが、家電リサイクルセンターの場合は、玄関前まで出すことを考えると、妥当な金額と思います。

当日朝、何時頃向かう、という電話が来て、引き取り自体は作業員の方2名がテキパキと仕事をして、30分もかからずあっという間に終わりました。当日のオプション料金(3人以上かかったらいくらとか、階段使うといくらというようなもの)もかかりませんでした。

ということで、ビックカメラの引き取りサービス、いいと思います!

(ビックカメラにも「取り外しを伴う洗濯機のリサイクルは承っておりません。事前に洗濯機本体の取り外しをお願いいたします。」という記載があり、ホースを外しておかないといけないかと思いましたが、水が漏れたりしたら大変なのでそのままにしておいたのですが、ホースの取り外しも、やってくれました。ただ、これが標準なのかどうかわかりません)

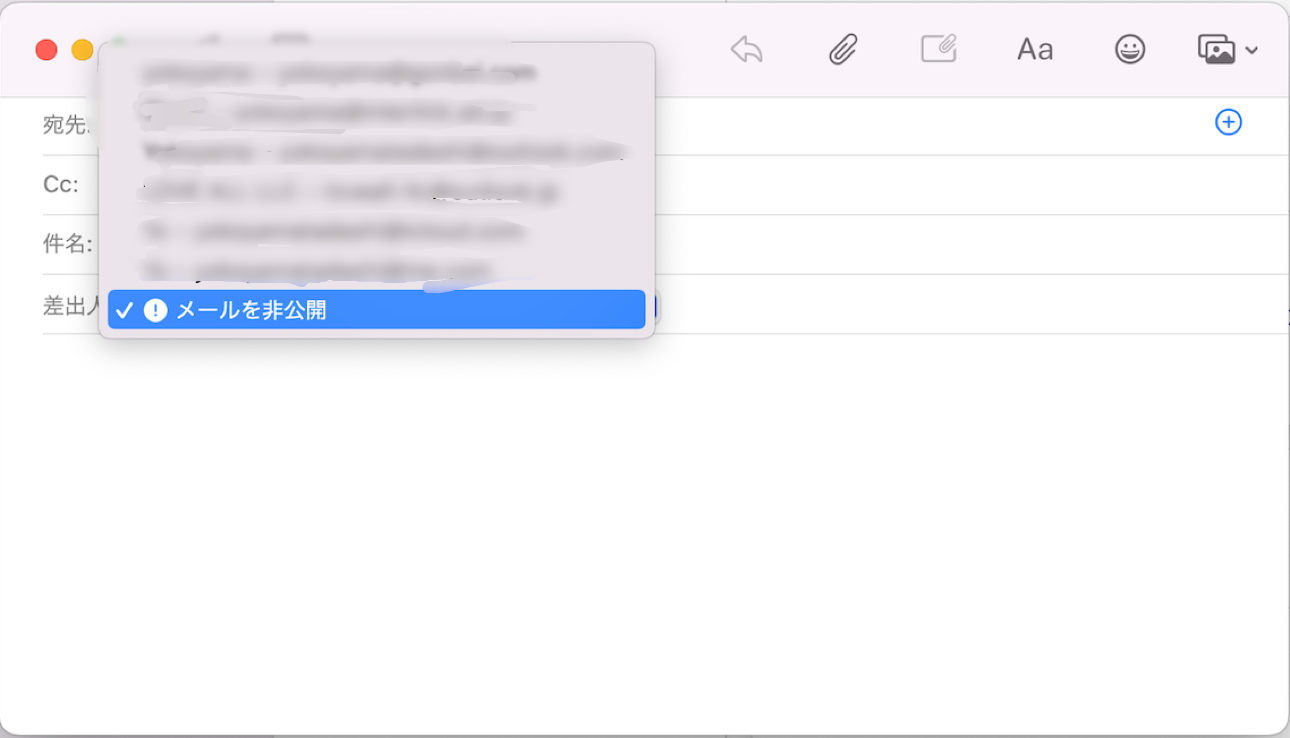

iCloud+に加入すると「メールを非公開」というのが使えるようになります。

メールする相手に、自分の本当のメールアドレスを知られたくない場合、メールアドレスを自動で作成してくれる、というものです。

その相手とは、自動で作成されたメールアドレスでやり取りができるようになります。iCloudに登録してあるメールアドレスに着信し、それに返信すると自動作成メールアドレスで返信されます。

わかりやすく言うと、転送メールのようなものです。いちいち、転送設定をする必要がなく、相手ごとに簡単にメールアドレスが自動で作成できるので、とても便利です。

使い方はとても簡単。

Macを例にとると、まず Macのメールでメールを作成します。

差出人のところをクリックすると、上図のように、「メールを非公開」というのが出てきますので、それを選択すればOKです。

あとは普通にメールを書いて出すと、自動作成されたメールアドレスで相手に届きます。

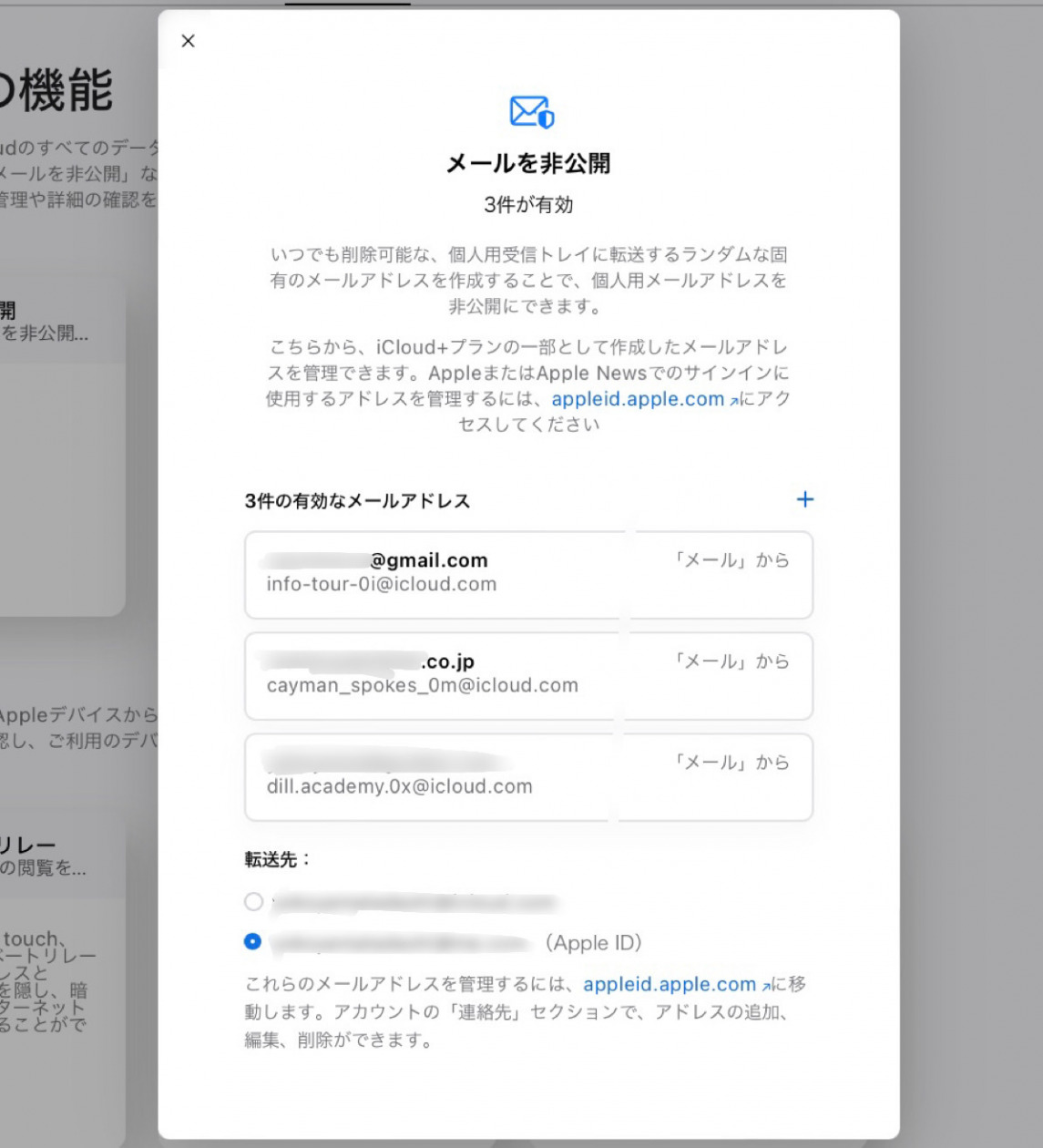

3つほど作ってみたところ、

info-tour-0i@icloud.com

cayman_spokes_0m@icloud.com

dill.academy.0x@icloud.com

というメールアドレスになりました。

iCloud+にログインし、メールを非公開のメニューを見ると、下記のように3つの自動作成されたメールアドレスと、それを使って出した相手のメールアドレスが出てきます。

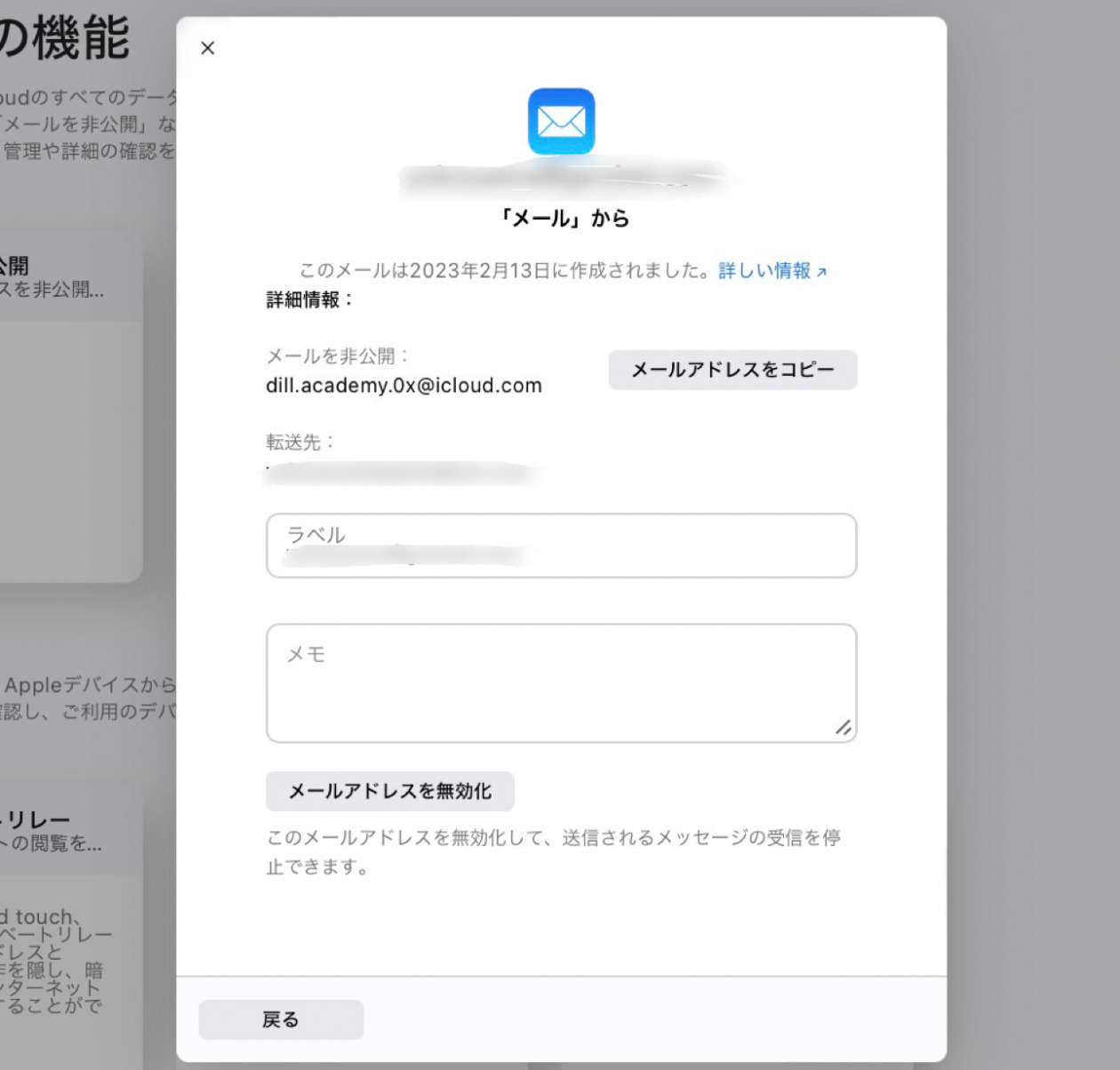

自動作成したメールアドレスの無効化も簡単です。

上記から無効化したいメールアドレスをクリックすると、下記のようになります。

「メールアドレスを無効化」をクリックすればメールアドレスが無効化され、メールは届かなくなります。(再有効化も簡単です。)

さて、この「メールを非公開」をどのように使うか、ですが、

①あまり教えたくない相手にメールアドレスを教える時に使う。あまりにメールがうざければ、無効化してしまう。

②メルマガ登録に使う。

あたりが一般的な使い方でしょうか。

ちょっと思いついたのは、

③誰にも本当のアドレスは教えずに、相手ごとにメールアドレスを変えて使う。そのうち、spamメールが届いたら、誰に教えたメールアドレスかを調べることで、どこからメールアドレスが漏れているか、わかる。

これは面白そうです。サービスサイトから個人情報が漏れたときなども、そのサービスサイトに登録しているメールアドレスを無効化すれば、被害は受けにくいと思われます。

(Gメールでも、他のメールでも、メールアドレスに+をつけることで似たようなことはできますが、本当のメールアドレスに+をつけて使うことから、本当のメールアドレスがばれてしまうので、ちょっと良くありませんし、いくつ作ったか、自分でも把握できなくなりますが、iCloudの場合は、ログインすればわかります)

沼ってな 200種以上 あんねんで (アンミカン :20代)

どっぷりとハマってしまう沼は200種以上あるという当たり前の事実を言ってるだけなのですが、「白って200色あんねん」というアンミカさんの名言を真似ることで、なにか深いことを言ってるように錯覚させる効果が出ています。

婆ちゃんが 推しのうちわで サンマ焼く(ちゅんすけ :40代)

推しのうちわがサンマを焼くことに使われてしまって、がっかりしているのか、それとも、本来のうちわの性能を発揮していることに感動しているのか、感情を乗せずに情景を描いているところが、シュールに感じられます。

争いは 二次元世界 だけでよい (ダン: 40代)

まさにその通りです。

「クソアニメ」「それってあなたの感想ですよね」(いえ、ポプテピです。:30代)

自分が気にっているアニメをけなされた時、2ちゃん創設者ひろゆきさんの口癖「それってあなたの感想ですよね」で返せば、「私の感想は神アニメ」「あなたの感想はクソアニメ」という、私とあなたの感覚が違うだけ、ということに気がつき、無駄な言い争いはなくなります。

ツラいのは 副反応より 無反応(まつ・たく:50代)

最近の若者世代、特にオタクには顕著に見られる無反応。講演などでスピーカーが戸惑うこともあるほどと言いますが、実はちゃんと話は聴いています。アンケートでは、「感動しました」と書いてあったり。ワクチン接種も無反応でもちゃんとワクチンの効果はあるらしいですから、ワクチン接種と同じですね。

スノストは ラウールがスノ ジェシースト(大男の集団:40代)

ジャニーズで人気のSnow Man(スノーマン)とSixTones(ストーンズ)。略して、スノストと呼ばれます。同時デビューしたこともあり、ごっちゃになってしまう人もいます。そこで、ラウールはスノーマンのメンバー、ジェシーはストーンズだよ、間違えないで、という注意喚起の川柳です。

「おもしれー女」だらけの即売会(深谷健:20代)

「おもしれー女」とは、モテモテの男性キャラが、なぜか自分に興味のない女子を指していう言葉です。3次元のイケメンに興味のない女性たちが集まる即売会の状況を、イケメン目線で、かつ、多少の嫉妬を込めて詠んだ川柳です。

ゲームでも 人との距離感 分からない (陰キャゲーマー:30代)

車の運転をすると人格変わる、みたいな話もあります。ゲームでは思い切って陽気なキャラ(陽キャ)や、あるいはもっと振り切って、俺様キャラを演じてみると新たな世界が拓けるのではないでしょうか?

声優が 推しキャラ邪魔す 不祥事で (マジでやめてよ:40代)

昨今、有名声優のスキャンダルが目立ちますね。キャラクターと声優は別、キャラクターに罪はない、そうわかってはいてもこれはなかなか辛いものです。声優はそのキャラを背負っているという自覚をもって頂きたいと切に願います。

わが姉の 生涯一片の あごクイなし(メガネずれるくもる:40代)

北斗の拳、ラオウの名台詞「我が生涯に、一片の悔いなし」を見事にもじっています。あごクイとは、壁ドン同様、美形男子が女子に迫る時のさまで、女子のあごに軽く手をあてて、自分の方を向かせるという状況を指します。しかし、あごクイも壁ドンも、実際にされた経験を持つ女子はごく少数と思われます。

置き配で いいの?そういう 同人誌(配達員は見た:50代)

コロナ禍で、宅配の置き配が当たり前になりました。置き配にすると、家族に見られるとか、隣人に見られるという可能性があり、見られると恥ずかしい同人誌を配達している配達員の方が、受け取る本人より心配してしまうという状況を描写しています。

アニソンの 「ゼット」世代は 永遠に(マジン5:30代)

アニソンの帝王 水木一郎さんが2022年12月に亡くなりました。代表曲はマジンガーZ。今聴いても、テンポも速く、古さを感じさせません。ご冥福をお祈りします。

行きつけの 馴染みのイタ飯 サイゼリヤ(切子久兵衛:50代)

サイゼリヤはオタクが大好き、とか、オタクが初デートにサイゼリヤというような話題が、定期的にネットに出てきます。特に「サイゼリヤ初デート論争」と言いましょうか、初デートにサイゼリヤを選ぶのは、アリかナシか、という論争にまでなりました。私は「アリ」に一票です。

S(エス)生まれ 病気再発 ラム命 (俺はガンダム:50代)

S(昭和)生まれが熱中した、アニメ「うる星やつら」。宇宙人美少女ラムちゃんは、オタクの理想の少女。2022年10月からは、声優陣ほぼ総入れ替えで放映がはじまりました。主人公あたる役だった古川登志夫さんは、あたるの父役に、ラムちゃん役だった平野文さんは、ラムの母役に、と声優の世代交代も話題の一つです。

円安で 海外アニキに 推し負ける(金こそパワー(しみじみ):30代)

オタクもグローバル化がすすみ、アメリカのオタクは、運転免許なし、部屋では靴脱ぐ、おーいお茶愛飲、みたいな状況も発生しています。推しとの戦いも、グローバル化で円安では不利になっています。

セルランが サ終コースへ まっしぐら (水曜:30代)

セルラン(セールスランキング)が、どんどん下がっていて、サ終コース(サービスが終了する方向)に向かっている、という事実を述べています。「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。」の方丈記同様、当たり前のことを言っているようで、諸行無常を語っています。

「スパイみた」 ともだちつぎつぎ カタコトます (アーニャ(34さい):30代)

今、大人気のアニメ「SPY×FAMILY」。なかでもアーニャ(小学校1年生)は人気があり、渋谷のハロウィンでも大勢の「おとなアーニャ」がいました。アーニャのカタコト言葉が、放送翌日のそこかしこで使われているさまを表しています。

同担を 潰す蠱毒は みな孤独(とこぽん:30代)

同担拒否(=同じ対象を推すファンとは一緒になりたくない)という言葉もあるほど、同担同士で仲が悪いこともよくあり(もちろん逆もあります)、相手を潰そうとするさまは、まるで蠱毒(=呪術のひとつで、毒のある動物、爬虫類等を集めて戦わせ、残った一匹で人に害を与える)のようで、勝ち残ったとしてもあとに残るのは、孤独だけという、哀愁漂う川柳です。

これ絶対 開発部にいる 同年代(マイナー作のプラモ新作ありがとう:30代)

自分は好きだけれど、一般にはあまり人気のないマイナー作品ってありますよね。そんなマイナー作なのに、なぜかグッズが発売されることがあると、上層部を説得して発売にたどり着いた同年代の開発部員に感謝するしかない、という、感謝と歓喜を表現しています。せっかく販売されたのですから、販売中止にならないよう、大人買いは必須です。

【敗者復活枠】

誰一人 急いでないのに すぐ「待って」(月田茉夜 :20代)

テンションの上がったオタクの語彙力喪失についてはよく言われることですが、中でも真っ先に出てくる言葉「まって」。実はこれ海外のオタクも同じ状況下でまずは「wait」が口から出るので世界共通の現象と言われています。

いかがでしょうか?

第18回あなたが選ぶオタク川柳&猫耳コンテスト、投票受付中です!あなたの推し作品、1票に投票してオタク給付金10万円を獲得してくださいね。

投票はこちら。

第18回あなたが選ぶオタク川柳&猫耳コンテスト投票受付中

2023年、久々のラスベガスCESに参加後、カリブ海のドメインのある島をめぐる旅をしてきました。

2023年、久々のラスベガスCESに参加後、カリブ海のドメインのある島をめぐる旅をしてきました。

そこでまたeSIMを活用しました。

昨年10月、

2022年、最強の海外用eSIMはコレだ!海外用Wi-Fiはやめておくべきこれだけの理由

というエントリを書き、その中で、Airaloをイチオシとしましたが、Airaloをオススメできない事態が起きました。

アメリカまでは問題なかったAiraloですが、ドミニカ国、ドミニカ共和国、とどちらもまったく使えなかったのです。それだけでなく、問い合わせをしても返事がありませんでした。

一つの島に長くて2日しか滞在しないので、問い合わせをしたらせめて翌日に連絡がほしいのですが、複数回問い合わせをしたにもかかわらず、いまだに返事をもらえていません。それに対して、Ubigiは翌日には返事をもらえましたし、ドミニカ国、ドミニカ共和国、どちらでも快適に使えました。

さらにUbigiは、データを使いきっても、Ubigiのサイトだけにはつながって、データ容量を買い足せるというメリットも、今回、十分すぎるほど感じました。

2023年、最強の海外用eSIMはUbigi

これで決まりです。

CESに3年ぶりに行ってきました!

変わらず盛況、と言いたいところですが、2020年以前に比べると半分くらいの人出のような感じでした。日本からの団体さんもいなかったようですし、その分、ゆっくり見学できてよかったです。

メインホールの主役は、やはりテレビです。

ただ、私はあまり興味がないので軽く流します。

まず家電エリアで目に留まったのがコチラ。

アイロンかける代わりに揺らしながら乾かす、というもの。絶対に商品化されなそう。(2023/1/24追記 すでに商品化されてました。LGのStylerという製品です)

最初に気になった行列はこちら。

先頭に回ってみると、スケートボードを無料で配布していました。

LEDで野菜を育てるもの、と思いきや、植物は造花でした。展示用だから仕方ないのかもしれませんが。

電気水中翼船です。水中翼船も珍しいのに、さらに電気で動くという。しかも1回の充電で74km航行可能だそうです。

続いては、救命浮輪ですが、ただの救命浮輪ではありません。

なにがすごいのかというと、リモートコントロールで救助する人に向かって進んでいくというものです。

次に紹介するものは、日本では必要とする人がほとんどいないと思われます。プールを自動で掃除してくれるロボット。壁面も登って掃除してくれるそうです。

ここで会場の外に出てみます。外の会場は、主に自動車メーカーが展示していますが、一番の主役はこちら。

例年通り大行列のGoogle。約2時間待ちくらい。私はGoogleのブースは見ないことにしています。時間がかかりすぎてしまいますし、Googleのような会社はCESで新製品や新サービスを発表することがほぼないからです。

外の会場は、キッチンカーも結構来ています。また、無料のチケットも配っていたりします。こちらはデザートを配っていたのでいただきました。

今回、国別ブースが増えているように感じました。アメリカのブース。

こちらはスイスのブース。スイスのイメージカラーってピンクなんでしょうか?

他と比べるとJapanの文字も目立たず地味な日本のブース。

今回のCESは、これまでと比較して、あくまで私の主観ですが、

・入場者数は半分くらいに減っている。

・日本からの団体は見かけなかった。

・各国のブースが増えている。企業出展が減った分を、主催がなんとか埋めようとしたのか?

・中国からの出展が激減している。特に深圳企業ブース。

以上です。